Hacia 1520 se iniciaba una crisis de minería de oro en la colonia de La Española, con una severa caída en la producción como resultado de la rápida disminución de la población indígena, la intervención de la Corona que redujo el control directo de los trabajadores indígenas sobrevivientes por parte de la encomenderos, y una disminución del capital monetario disponible para financiarlo. Los mineros soportaron la peor carga, a menudo endeudándose o yendo a la cárcel, mientras que la Corona todavía podía recaudar impuestos de una forma u otra.[1] Y como una nueva rama alternativa de actividad comercial, la industria de la caña de azúcar, controlada por unos pocos hombres poderosos, en su mayoría locales, se expandió, y comenzaron a importarse esclavos africanos en mayores cantidades.[2]

Hacia 1520 se iniciaba una crisis de minería de oro en la colonia de La Española, con una severa caída en la producción como resultado de la rápida disminución de la población indígena, la intervención de la Corona que redujo el control directo de los trabajadores indígenas sobrevivientes por parte de la encomenderos, y una disminución del capital monetario disponible para financiarlo. Los mineros soportaron la peor carga, a menudo endeudándose o yendo a la cárcel, mientras que la Corona todavía podía recaudar impuestos de una forma u otra.[1] Y como una nueva rama alternativa de actividad comercial, la industria de la caña de azúcar, controlada por unos pocos hombres poderosos, en su mayoría locales, se expandió, y comenzaron a importarse esclavos africanos en mayores cantidades.[2]

Ese mismo año, oidor Figueroa reported that 40 ingenios o las plantaciones azucareras ya estaban en proceso de construcción. Aunque la cifra pueda parecer exagerada a la luz de la cifra de 35 ingenios registrado casi tres décadas después (exactamente en 1548), da testimonio de la expansión de la industria azucarera en La Española a principios de la década de 1520 y el aumento sostenido en la llegada de población negra que, después de reemplazar a los trabajadores indígenas en la industria minera del oro, se estaban convirtiendo en la principal fuente de mano de obra para los negocios azucareros y agrícolas.[3] El declive demográfico de los colonos europeos que se estaba produciendo en la isla fue abordado en comunicaciones al monarca español en 1528 por los funcionarios Zuazo y Espinosa, quienes explicaron que cinco pueblos habían desaparecido de la isla de La Española como resultado del éxodo de los colonos. [4] (See Manuscript No. 025).

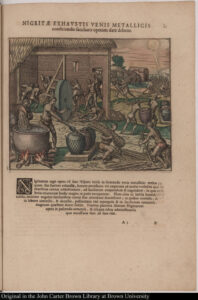

Incluso aquellos en La Española que todavía defendían la continuación de los esfuerzos de extracción de oro en la colonia ahora proponían que estos se hicieran utilizando mano de obra negra esclavizada. En noviembre de 1526, el rey Carlos I, al decretar la obligación de pagar un salario a los indígenas como trabajadores libres, intentó fomentar la explotación de las minas de oro, ordenando que se permitiera la entrada a los territorios coloniales a los vasallos de todos sus estados, excepto Castilla. En diciembre decretó la libertad de los colonos para intentar la minería donde quisieran en la colonia. Y en marzo de 1528, el presidente de la Audiencia y el obispo de la iglesia Sebastián Ramírez Fuenleal escribía al Rey informándole del descenso de la población en varios pueblos de La Española, y recomendando que se enviaran nuevas cohortes de familias de colonos, incluso desde Portugal y los Países Bajos, para seguir intentando explotar las minas, y que a cada familia se le otorgaran tres negros para que trabajaran en las minas para ellos. [5]

Incluso aquellos en La Española que todavía defendían la continuación de los esfuerzos de extracción de oro en la colonia ahora proponían que estos se hicieran utilizando mano de obra negra esclavizada. En noviembre de 1526, el rey Carlos I, al decretar la obligación de pagar un salario a los indígenas como trabajadores libres, intentó fomentar la explotación de las minas de oro, ordenando que se permitiera la entrada a los territorios coloniales a los vasallos de todos sus estados, excepto Castilla. En diciembre decretó la libertad de los colonos para intentar la minería donde quisieran en la colonia. Y en marzo de 1528, el presidente de la Audiencia y el obispo de la iglesia Sebastián Ramírez Fuenleal escribía al Rey informándole del descenso de la población en varios pueblos de La Española, y recomendando que se enviaran nuevas cohortes de familias de colonos, incluso desde Portugal y los Países Bajos, para seguir intentando explotar las minas, y que a cada familia se le otorgaran tres negros para que trabajaran en las minas para ellos. [5]

Otra propuesta presentada al rey español desde La Española durante este período que indica el afán de los colonos por obtener mano de obra negra esclavizada sugería la concesión de tierras en la colonia a personas pobres de los territorios de la Corona, así como de posesiones portuguesas como las islas de Madeira y Cabo Verde, junto con el derecho a llevar a la isla con ellos a negros esclavizados exentos de impuestos para trabajar en las minas o en la agricultura, y la aprobación de una ley que otorgara la libertad a estos después de quince años de servicio sin huir o después de extraer un total de 15 marcos de oro para sus amos.[6]

A principios de la década de 1530 hubo un aumento momentáneo en la producción de oro en La Española que, según Deive, revela “la creciente importancia de los negros en el trabajo de las minas” de la colonia como lo demuestra un informe de julio de 1531 de las autoridades coloniales locales.[7] La introducción masiva de esclavos negros en la isla se tradujo, en la década de 1530, en un aumento de la producción de oro, pero la crisis reapareció cuando cesó la llegada de estos negros, acompañada de la muerte de muchos por enfermedades, dolencias de diversos tipos o agotamiento laboral. Sabemos que en 1531 las autoridades coloniales locales solicitaron a la Corona dos veces permiso para permitir la libre importación de esclavos negros, pero la Corona no parece haber respondido con decisión a esta solicitud.[8]

Aproximadamente una década después, y a pesar de las prohibiciones reales previas, varios africanos de origen morisco habían llegado a las colonias españolas como esclavos y algunos de ellos terminaron en La Española. En 1543, Carlos I emitió una orden para que todos los moros esclavizados presentes en las colonias fueran expulsados, lo que parece proporcionar evidencia de que había al menos algunos en los territorios americanos.[9] Más concretamente, hay una carta de 1550 de las autoridades locales de Santo Domingo al rey en la que se menciona la presencia de al menos 100 moros esclavizados en La Española en ese momento y se le pide al rey que los exima de la prohibición de 1543. Según se informa, la carta afirmaba que "el número de moros libres y esclavos Moriscos, introducidos unos con licencia y otros sin ella, tuvo poca importancia en la isla, pues en la capital apenas llegaban a cien y además eran muy útiles pues desempeñaban diversos oficios”. El Rey accedió a la petición con la condición de que a los esclavos no se les permitiera salir del lugar.Saco, José Antonio. Historia de la esclavitud de la raza africana en el nuevo mundo y en especial en los países américo-hispanos. Habana: Cultural, 1938. Vol. I, p. 305-306)

Siete años después, en 1550, el rey Carlos I promulgó otra ley que anulaba la prohibición de 1543 de importar moros esclavizados.[10] lo que puede interpretarse como una indicación de que para entonces el factor de diferencia religiosa ya no se consideraba una amenaza o que la prohibición puede haber sido considerada contraproducente de alguna manera indeseable.

Y según otro testimonio de mediados del siglo XVI dado por los funcionarios del tesoro colonial de la Corona en Santo Domingo, para entonces los negros esclavizados llegaban a La Española a un ritmo de 2.000 cada año. [11] Esto habría supuesto una entrada de 20.000 esclavos tan solo en los cinco años anteriores y los cinco posteriores a esa declaración. En 1567, (mientras que en España el uso de la lengua árabe y el atuendo nacional árabe estaban prohibidos ese año), en Santo Domingo, «un número indeterminado de moros y moras trabajaban en la fortaleza de Santo Domingo a quienes el artillero Antonio Gómez, encargado de la obra, pagaba una tomín por día para su sustento”. Y dos años después, en 1569, una carta del Ayuntamiento de Santo Domingo anunció que regularmente entraban a la isla entre 1.500 y 2.000 moriscos cada año.[12]

[1] Carlos Esteban Deive, La Esclavitud del negro en Santo Domingo, Vol. I, p. 37.

[2] “La entrada masiva de africanos se hará efectiva a partir de 1520, con la expansión de la industria azucarera y en un momento en que la despoblación nativa comenzaba a sentirse de manera definitiva.” Carlos Esteban Deive, La Esclavitud del negro en Santo Domingo, Vol. I, pág. 26. Franklin Franco Pichardo sostiene que para 1518 ya había comenzado la importación a gran escala de esclavos africanos y la proliferación de la producción azucarera, pues para 1520 la isla ya contaba con 24 ingenios y 4 trapiches y estos requerían de mano de obra para funcionar. Véase Franklin Franco Pichardo, Historia del pueblo dominicano. Santo Domingo, Dominican Republic: Ediciones del Instituto del Libro, 1992. Vol. I, p. 67.

[3] Carlos Esteban Deive, La esclavitud del negro en Santo Domingo, Vol. I, p. 26 and 28-29.

[4] Esta carta también está disponible en la Colección Obadiah Rich de la Biblioteca Pública de Nueva York, Colección Juan Bautista Muñoz, Reel 4, f. 214r.

[5] Carlos Esteban Deive, La Esclavitud del negro en Santo Domingo, Vol. I, p. 37.

[6] Serrano y Sanz, DCVIII-DCXIX. Cited in Deive, La esclavitud del negro en Santo Domingo, Vol. I, p. 37-38. Deive does not give a specific date, but it can be inferred that he is referring to the years 1528 and 1531.

[7] Carlos Esteban Deive, La esclavitud del negro en Santo Domingo, Vol. I, p. 39.

[8] Carlos Esteban Deive, La esclavitud del negro en Santo Domingo, Vol. I, p. 40.

[9] The exact date of the letter was August 14, 1543.

[10] La fecha exacta de la comunicación es el 13 de noviembre de 1550. Carlos Esteban Deive, La esclavitud del negro en Santo Domingo, Vol. I, p. 20.

[11] Carlos Esteban Deive, La esclavitud del negro en Santo Domingo, Vol. I, 1980, p. 88.

[12] Utrera, 1978, II:12. Cited in Deive, La esclavitud del negro en Santo Domingo, Vol. I, 1980, p. 20.

Para ponerse en contacto con el equipo del proyecto, por favor escriba, llame o envíe un fax o un correo electrónico al CUNY Dominican Studies Institute,

El City College de Nueva York, Centro Académico Norte (NAC) 4/107, 160 Convent Avenue en la calle 138, Nueva York, NY 10031

Tel: 212-650-7496, Fax: 212-650-7489, Correo electrónico: [email protected], Sitio web www.ccny.cuny.edu/dsi